RIDLEY FENIX時代から使っていたR8000系ULTEGRAのコンポを交換したい欲がふつふつと湧いてきまして、どうせならCANYON IFLITEで使っているSRAM 機械式 RIVAL1も電動化したくなってしまい、あわせて一気に注文してしまったとさ。注文してから冷静に考えると、自転車パーツに70万円って、やっぱり狂ってますよね。ええ、狂ってます。

まあとはいえ、趣味の世界。掛けた金額がどうであれ、自分が満足していりゃそれでいいんですよ!(逆ギレ)

コロナ禍の品薄を乗り越え、ついにR9200系DURA-ACEへの換装を決断

いやあね、ただの興味本位なんですよ。型落ちとはいえ、今乗っているCervelo R5は軽量フラグッシップモデル。最新かつ最軽量のコンポを使ってどこまで軽量化できるのか。ただそれだけのために、変えたんです、ハイ。たぶん乗り味や変速の速さ、金額に見合うほどの変化はないことはわかっているんです。11速が12速になるってのも、些末なことです。でもやっぱり、自転車を趣味にしているなら「いつかはDURA-ACE」ならぬ、「一度はDURA-ACE」。どうせあと数年で死んでしまうかもしれないので、この機に体験しておこうとね。

思えばCervelo R5に乗り換えたとき、世はコロナ禍まっただ中。ULTEGRAの油圧レバーを手に入れるのも一苦労でした。金はないけどモノはある、それだけでも幸せなことかもしれません。という詭弁というか無駄な自己弁護を繰り返しながら、いつものCROWNGEARSさんでポチッと。

R8000系、つまり11速時代のULTEGRAからの乗り換えになるので、金額以外悩むことはありません。R9200系のコンポを一式、まるっと注文するだけでした。具体的には:

- 油圧式STIレバー:ST-R9270-L, ST-R9270-R

- 油圧式ブレーキキャリパー:BR-R9270-F, BR-R9270-R(いずれもホース付属)

- クランクセット:FC-R9200 50-34T 165mm

- フロントディレーラー:FD-R9250

- リアディレーラー:RD-R9250

- カセットスプロケット:CS-R9200 11-30T

- Di2ケーブル:EW-SD300(2本・シートポスト〜FD、シートポスト〜RD)

- Di2バッテリー:BT-DN300

- Di2チャージングケーブル:EW-EC300

- チェーン:CN-M9100

の一式を注文。悩んだのはクランクの長さと歯数、カセットの歯数ぐらい。

これまではトルクを出しやすくするために172.5mmと少し長めのクランクを使っていました。が、いまはショートクランク全盛期。短くなること+楕円チェーンリングから真円に戻すことによって踏み方が変わる(さすがにそれぐらいは僕でもわかる)ことを覚悟した上で、「軽さに振り切る」ために短い165mm、コンパクトクランクをチョイス。

カセットも同様で、これまでは前52-36、後11-32Tだったことを鑑み、ロー側のギア比がほとんど変わらない11-30T(つまりインナーローが36-32Tから34-30T=4T差になる)をチョイス。カタログスペック223gと、今使っている中華スプロケと同じくらいに軽いしね(さすがにチタンを使ってるだけある)。

というわけで、着弾!

ついでに、以前走っている最中にBBが緩んでしまい、クランクが回らなくなる事案が発生。その際に左クランクが当たりBBのカップを削ってしまっていたので、精神衛生上BBも新調しました。圧入式はメンテに難があるので、BB内部でネジ切りで結合させる、TOKENのBB(BB46BR24)を注文。ほんとは前と同じTBTモデルが欲しかったのだけれど、在庫がなかったので一個下のグレードであるPremium版を注文。このBB、値段のわりに回転もものすごく良く、ねじ切りBBと同じ感覚で付け外しができる。さらに音鳴りもしにくいということで、個人的にはおすすめの一品です。

ちなみにBBRightは46mmx79mm、SHIMANOのクランクには24mm軸のモノを買いましょうね。

組み立ての前に、ニヤニヤしながら重量測定

軽量化目的で組み替えるわけですから、組み付け前に実測重量をバンバン計っていきます。

クランク:FC-R9200 50-34T 165mmの実測重量

これよこれ、この黒光り(とはいえクランクのデザインはSRAMのほうがかっこいいぞ)。50-34T、165mmの構成で679g。ULTEGRA R8000クランク(172.5mm)+ROTOR楕円(52-36T)+ROTORのR8000用クランクカバーを含めると699gだったので、思ったより軽くはならないね。

フロントディレーラー:FD-R9250の実測重量

95g。可動機構を搭載している黒いパーツが目に見えて小さくなっている。

リアディレーラー:RD-R9250の実測重量

R9200において、リアディレーラーは変速の中心的な役割を担っています。これまではJUNCTION-Aや-Bなどのパーツで信号の送受信をしていましたが、そうした機構がすべてリアディレーラーに搭載されています。その実測は216g。

本当はRIDEAのビッグプーリーを流用したいのだけれど、DURA-ACEの仕様のママでどれだけ変速パフォーマンスが変わるかのも興味があるので、ビッグプーリーへの換装はしばらくステイにします。

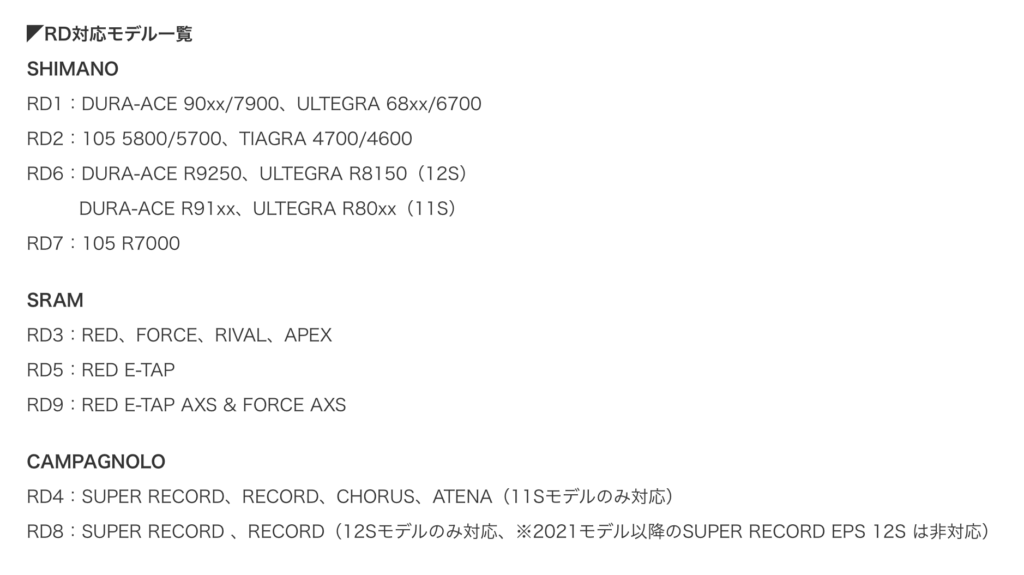

ちなみにULTEGRA R8000系で使っていたビッグプーリーはRIDEAのRD6C38というモデルで、すでに新型が出ておりディスコン状態。Webアーカイブで当時代理店だったミズタニ自転車さんのサイトを掘ると、12速・RD-R9250へ対応している(していた)との記載がありましたので、互換性は大丈夫っぽい。(2022年5月のミズタニ自転車さん・RIDEA RD6C38のWebアーカイブ)

STIレバー:ST-R9270の実測重量

型番が9270なのは油圧だから。SHIMANOの命名規則では、末尾00=機械式・リムブレーキ、末尾50=Di2・リムブレーキ、末尾70=Di2・油圧ブレーキになります。左右で微妙に違いがありますが、185gと186g。R8000のレバーが190g台前半でしたから、若干軽くなってますね。セミワイヤレス=シフターは無線接続のため、Di2ケーブルをハンドル回りに這わせなくていいのは大きな利点。ですが、スプリンタースイッチを付けるためのDi2ポートが用意されています。

ブレーキキャリパー:BR-R9270の実測重量

ブレーキも油圧なので型番末尾が70ですね。ブレーキキャリパーにはあらかじめブレーキホースが装着されていますので、それをコミで重量測定。144gと145gでした。カタログ重量は97g程度なので、差分はブレーキホースの重さですね。R8100系のキャリパーとの違いは、モノコックボディを採用している点。余計な結合パーツがないので、その分剛性も高いし、重量も軽いはず。

DURAグレードチェーン:CN-M9100の実測重量

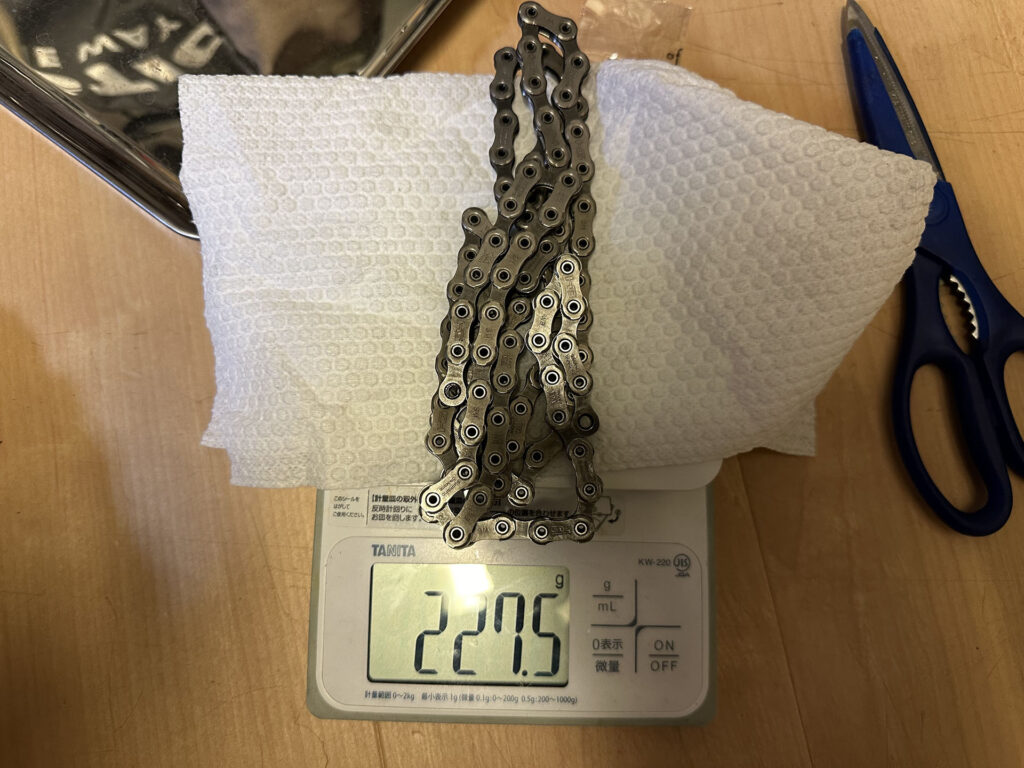

12速からはコネクトピン仕様のチェーンが姿を消し、すべてクイックリンクでの接続になりました。チェーンが薄くなっているから、ピンの圧入によるプレートへのダメージを考えた仕様でしょう。カット前は243g、適切な長さにカット後は227gでした。チェーンの軽量化を進めるとその分寿命は短くなるから、まあこんなもんでしょう。

カセットスプロケット:CS-R9200 11-30Tの実測重量

最後、11-30T仕様のカセットの重量です。DURA-ACEグレードは、軽量化のために一部の歯数の材質がスチールではなくチタン製。チタンの歯は色が違いますね。同じ歯数のULTEGRAグレードのカセット(CS-R8100 11-30T)のカタログ重量が291gであるのに対して、DURA-ACEグレードは223gと相当に軽くなっています(まあ、その分お値段は3倍以上ですがね)。

なお、12速からはHGスプラインL2という仕様に変わっていますが、寸法自体が11速時代のフリーと互換性があるため、わざわざホイールのフリーボディを変える必要はありません。

DURA ACE R9200グループセットの組み付け

一通り重量を量った後は組み付けです。12速だからといって、これまでと何か違うこともなく、サクサク進めます。

セミワイヤレスになったことでジャンクションA/Bが不要になり、

- シフターはハンドルにポン付けするだけ

- シートポストにバッテリーをセット

- バッテリーには3ポート用意があるので、このうち2つをフロントディレーラーとリアディレーラーにつなぐ

という感じです。つまり、Di2ケーブルはシートステーとチェーンステーのみに内装すればよいだけになりました。まあ、とはいえこの内装が面倒くさいんですが、ハンドルに内装して、さらにそれをトップチューブに内装して、BBあたりでジャンクションBにつなぐというクソめんどくさい工程がなくなっただけでも十分進化かも。

もちろん理想はSRAM AXSのような完全無線化なのですが、それは次回以降のモデルチェンジに期待しましょう。

ですので、組み付けの鬼門は、前後ブレーキホースの内装、シートステー&チェーンステーのDi2ケーブルの内装、そしてブリーディングでしょうか。

純正ブリーディングキットは、新しいモデル(Y13098630)を超絶推奨

SHIMANOのブリーディングキット、新しいモデル(Y13098630)になってだいぶマシになりました。前のモデルは、キャリパーとシリンジをつなぐホース先端に金具がついておらず、プラパーツを移動させて締め付けるかたちでした。オイルでぬるぬるの状態で作業するとこれがほとんど機能せず、シリンジを押し込むとホースがキャリパーから外れる始末。設計者を呼んで数時間説教したいレベルにアカンやつでした。

漏斗とシフターの接続にも変なアダプタが必要でしたし、先行するマウンテン系のキットをとりあえずロード用に使えるようにした感がたっぷり。

新モデルは、このホースに金属製のパーツがつき、キャリパーとカチッと嵌まるかたちになり、かつ漏斗も2つ付属するようになっています(漏斗は直接シフターと接続可能)。ので、注文の際はそのあたりを確認して新しいモデルを用意するようにしましょう(もちろん、非純正でも良いかと思いますが、個人的には使ったことがないのでノーコメントでお願いします)。まあ、それでもブリーディングのしやすさは、ツールの使いやすさも含めてSRAMの圧勝。

というわけで乗り出し。流山にドーナツを食べに行く

組み付け後は、例のごとく近場でテストライドして最終調整。FDの微調整だけで済みました。

シェイクダウンライドとして、都内を抜けて江戸川サイクリングロードに入り、流山のドーナツ屋「シクロドーナッツ」へ向かうコースを引きました。ほぼ平坦の灼熱地獄でした。

9000系DURAの銀色もかっこよかったですが、このクランクの黒光りもなかなかに目を引きますね。

フロントの変速は明らかに早くなっていることを感じましたが、それは楕円から真円に戻したせいかもしれません。なんかペダリングが下手になった感じたのですが、それもチェーンリングの変更のせいでしょうか。楕円は、踏むところと抜くところで明らかに軽さが変わるので、出力を調整しやすいいっぽうで、キレイに回せなくなっていたんでしょう。クランクが短くなったのも要因で、まだまだ慣れが必要です。

リアの変速は、思ったほどの速度向上はありませんでした。トルクを掛けながらでも変速できるというのがR9200系の特徴としてアピールされていますが、長年力を抜くクセがついているので、なかなかその恩恵にあたれません。変速以上に効いたのが、カセットへの16Tの追加ですかね。平坦の巡行時は50−16Tのギア比で踏んでいると、負荷がちょうどいい感じでした。

レバーまわりは大きな印象変化を感じませんでしたが、R8000系のレバーと比べるとヘッドが小さくなって握りやすくなったかな。

というわけで流山のドーナツ屋「シクロドーナツ」に到着。RCCのパートナーカフェでもあります。ドーナツとコーヒーをおいしくいただきました。

軽量化の課題はホイール。ハンドル+ステムでポジション変更も

肝心の重量ですが、全体で約200gの軽量化、バイク重量がちょうど7kgぐらいになりました。やはり40万円で200gですから、軽量化目的だとコスパは超絶微妙。ですが、「一度はDURA-ACE」の憧れだけは十分にかなえました!

軽量化をさらに図るとなると、ホイールの変更かな。HUNT 35 のホイールは前後で1300g後半。十分に軽いホイールなのですが、最近は中華系のホイールの軽量化と品質向上が顕著で、リムハイトがそれなりでも1,100g台なんてのも珍しくありません。かといって安直に中華系に手を出すのも気乗りはしないんですが、欧米ブランドの値段の跳ね上がりもすさまじいので、悩ましいところ。

あとはハンドルまわりでしょうか。こちらは軽量化というよりもポジションとスタイリングの関係で変更したいと思っています。3TのErgonova Team Stealth 400mm(197g)、PRORAFTのPRC ST2 100mm -6(95g)と十分に軽いコクピットまわりですが、もう少しハンドルを下げて遠くしたいのと、ドロップを強くして下ハンを楽に持ちたいんですよね。ので、こちらは多少重くなっても、ポジションを出せるパーツを探していこうかと思います。

こういうカスタマイズの楽しみも、バイク趣味の大きな魅力ですね。

コメント